ARANCEL PARA EL TAMBO DE MALA

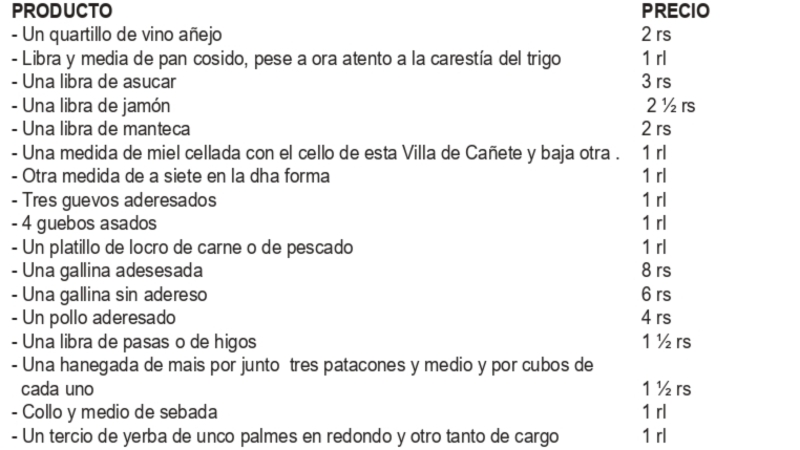

Desde la Villa de Cañete, el 10 de noviembre de 1647 el Oidor Portocarrero Visitador General mandó que se despache para el Tambo de Mala un “aransel” (precio para los productos que se vendía), el cual es el siguiente (Cuadro adjunto):

El arancel fue entregado a Fernando Vallejo, para que lo coloque en la “parte pública” del Tambo y donde se “pudiera ver y ver los pasajeros”; y que no hacerlo el conductor sería multado con “veinte pesos para la Cámara de su md y gastos desta visita y denunciado por tercias partes” (7).

OTROS TAMBOS

Los Tambos de Chilca, Mala, Asia (Oxca), Quemado y Cerro Azul (Fortaleza del Puerto) en Cañete se ubicaron a lo largo del camino real (Qhapaq Ñan de la Costa); pero, hubieron también otros “Tampus” que estaban situados en los caminos de penetración hacia la serranía, como los de Uquira, Hirbay, Ramadilla, Caltopilla, etc.

Los Tambos incaicos para algunos estudiosos, la distancia entre ellos estaba calculada en 4 Km. aproximadamente, y para otros la distancia se encontraba a “un día de jornada” (a 1 día de viaje). Dichas infraestructuras eran edificaciones estratégicas y posadas a lo largo de la extensa red de caminos (Capac Ñan) (Inka Nami), que eran miles para servir como albergues y centros logísticos; ofrecían alojamiento a los viajeros, como a los chasquis, el propio Inka y su séquito, soldados y personal administrativo. Además, la función de hospedaje que tenían, los Tambos, se almacenaban también alimentos, leña y otros recursos, actuando como almacenes para el ejército y la administración; además servían de apoyo en los tiempos de escasez, de sequía o hambruna en el Imperio, igualmente jugaban el mismo rol de los silos (depósitos).

En los tiempos del coloniaje español, el Tambo fue una estructura de hospedaje y descanso a lo largo de la red de caminos, adaptado a las edificaciones incaicas, para el servicio de los arrieros, viajeros, soldados, autoridades virreinales, etc.; esto es que hubo una continuidad o transición de la época incaica a la colonial; pero, de todas maneras hubo un cambio en el propósito, pues, en este momento se desnaturalizó su función, por lo que las autoridades virreinales tuvieron que dictar ordenanzas para corregir algunos excesos, como la conversión de los tambos en “Tambarrías”, así notorias las ordenanzas de Tambos de 1543 dictada por Cristóbal Vaca de Castro, la de 1567 dictada por el Dr. Gregorio Gonzáles de Cuenca, pero se hace notar que en los tiempos del Virrey Toledo el nombre de tambo se cambió por el de venta o mesones; además, los tambos en la colonia española fueron subastados y/o arrendados a españoles, pero, el control de la administración de estos lo hacía el Corregidor, sin embargo por parte del gobierno central se hacían visitas de manera periódica, como el que ocurrió con el Tambo o Mesón de Mala; incluso hubieron una serie de pleitos por la posesión de estos, como los sucedidos con los Tambos de Chilca, Mala, Asia o Hirbay. Los tambos en el coloniaje, eran atendidos y cuidados por los aborígenes de las comunidades, varones, mujeres y menores de edad (pongos), sobre los cuales se cometieron una serie de abusos físicos, sexuales y de otra índole.

Sofía Chacaltana Cortez en su obra “De los Tambos Incas a las Tambarrías Coloniales: Economía Colonial, Legislación de Tambos y Actividades ‘Licenciosas’ de las mujeres indígenas” (2004), examina el proceso del pase del Tambo Inka a la Posada o Venta Española; y precisa que los Tambos o pasadas fueron convertidos en “Tambarrías” o “burdeles”, en los que no solo se ejercía la prostitución, sino que también se cometían abusos sexuales con las mujeres de los yanaconas y con las “chinaconas”, ello, al margen de que el tambo servía de posada, alimentación, negocios, etc. Sofía Chacaltana, Toma de Guamán Poma de Ayala (1614) de manera literal … en lo que se había convertido el tambo: “Y además, de eso el dicho tambo tiene una media dozena de yndias putas de malbevir y a otras yndias con color de dezir mujeres de yanaconas (criados) o chinaconas (criadas) y algunas cazadas mujeres. Y destas se cirven y hazen grandes ofensas del servicio de Dios y piden mitayas solteras y buidas o cazadas. Y allí se dañan, corrompen y se hazen grandes putas” (8). Por estas razones, es que los legisladores sobre los tambos intentaron controlar esos excesos, e impedir dichas prácticas reñidas con la moral y no hacer “ofenzas” a Dios.

Notas Bibliográfica y Documental:

(1) Eudoxio H. Ortega. Manual de Historia General del Perú. Lima, 1970; p. 125 – a – 166.

(2) Revista Histórica. Órgano del Instituto Histórico del Perú; Tomo VII. Domingo Angulo: Don Andrés Hurtado de Mendoza y la Fundación de Cañete. Lima, 1929;p.71.

(3) Correa Pereyra, Luciano F. Historia del Distrito de San Vicente de Cañete: Épocas Prehispánica e Hispánica. Lima – Cañete (inédito), 2009; pp. 70 – a – 93.

(4) Arroyo, Eduardo. La Hacienda Costeña en el Perú – Mala – Cañete, 1532 – 1968. Lima, 1981; p. 94.

(5) Archivo General de la Nación. Derecho Indígena y Encomiendas. 1598, cd. 40, fs.

11, 12, 13, 15, 32, 36, 37 y 175.

(6) Archivo General de la Nación. Títulos de Propiedad. 1647, Leg. 42, cd. 763; fs. 1, 4, 5, 7 y 40.

(7) Archivo General de la Nación. Títulos de Propiedad. 1647, Leg. 42, cd. 763; fs. 3, 4, 8, 9 y 10.

(8) Chacaltana Cortez, Sofia. De los Tambos Incas a las Tambarrías Coloniales:

Economía Colonial, Legislación de Tambos y Actividades “Licenciosas” de las Mujeres Indígenas. En Boletín de Arqueología de la PUC/N° 21/2016; p. 134.